摘要

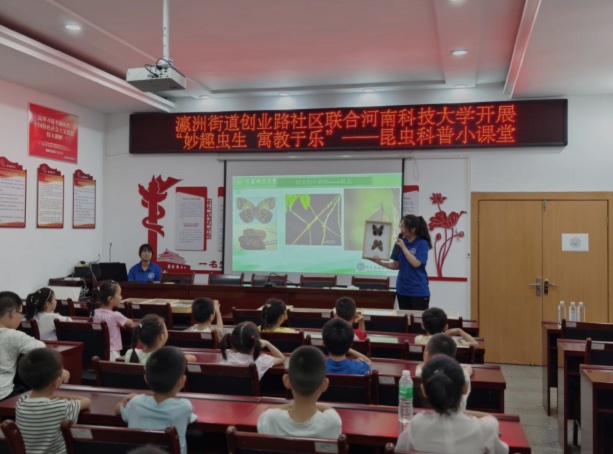

9月27日,在教育部召开的“教育这十年 1+1系列”新闻发布会上,教育部科学技术与信息化司司长雷朝滋向大家介绍“党的十八大以来高校科技创新服务经济社会高质量发展成效”。 2021年4月,习近平总书记在清华大学考察时强调,一流大学要立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务构建新发展格局,把发展科技第一生产力、培养人才第一资源、增强创新第一动力更好结合起来,更好为改革开放和社会主义现代化建设服务。习...

9月27日,在教育部召开的“教育这十年 1+1系列”新闻发布会上,教育部科学技术与信息化司司长雷朝滋向大家介绍“党的十八大以来高校科技创新服务经济社会高质量发展成效”。

原标题:雷朝滋:坚持“四个面向” 服务“国之大者”,不断向科学技术广度和深度进军

特别声明:本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,并不意味着赞同其观点或者证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来函camelboy#163.com联系,会在24小时内删除。

Notice: The articles / pictures and other manuscripts that this website notes as the source of manuscripts from other media are reprinted manuscripts, which does not mean that they agree with their views or confirm the authenticity of their contents. If the reprinted manuscript involves copyright and other issues, please contact the author by letter within two weeks.

当前位置:

当前位置: 来源:教育信息网(转载)

来源:教育信息网(转载)  作者:版权所有者

作者:版权所有者  时间:2022-09-27 10:50:00 发布

时间:2022-09-27 10:50:00 发布  标签:新闻

标签:新闻