摘要

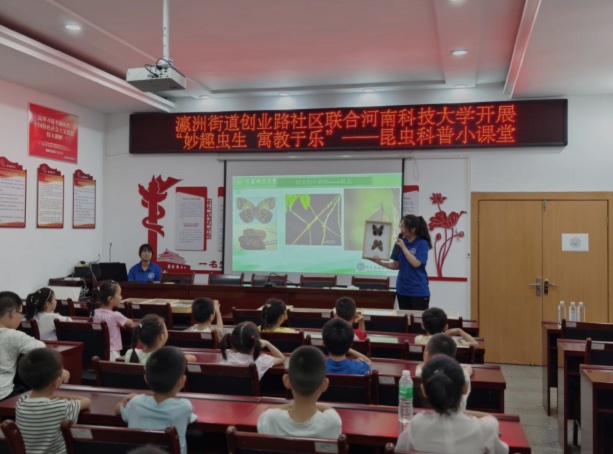

近日,教育部公布了对对十三届全国人大五次会议第04078号建议的答复。针对“严防“名校父母”输出“鸡娃”理念抵消“双减”工作成效”的建议,答复中表示,将继续认真贯彻落实中央关于“双减”工作重要决策部署,联合中央网信办等部门继续开展线上巡查,集中治理蹭炒教育热点、编造虚假信息、渲染升学焦虑等恶意炒作行为,坚持露头就打、重拳出击,持续保持高压态势。 教育部表示,中共中央办公厅、国务院办公厅《关于...

近日,教育部公布了对对十三届全国人大五次会议第04078号建议的答复。针对“严防“名校父母”输出“鸡娃”理念抵消“双减”工作成效”的建议,答复中表示,将继续认真贯彻落实中央关于“双减”工作重要决策部署,联合中央网信办等部门继续开展线上巡查,集中治理蹭炒教育热点、编造虚假信息、渲染升学焦虑等恶意炒作行为,坚持露头就打、重拳出击,持续保持高压态势。

原标题:教育部:露头就打 重拳出击,集中治理渲染升学焦虑等恶意炒作行为

特别声明:本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,并不意味着赞同其观点或者证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来函camelboy#163.com联系,会在24小时内删除。

Notice: The articles / pictures and other manuscripts that this website notes as the source of manuscripts from other media are reprinted manuscripts, which does not mean that they agree with their views or confirm the authenticity of their contents. If the reprinted manuscript involves copyright and other issues, please contact the author by letter within two weeks.

当前位置:

当前位置: 来源:教育信息网(转载)

来源:教育信息网(转载)  作者:版权所有者

作者:版权所有者  时间:2022-09-26 09:45:00 发布

时间:2022-09-26 09:45:00 发布  标签:新闻

标签:新闻